スマホのある時代の子育てを考える保護者向けセミナー

昨今、さまざまな情報機器の急速な普及にともない幼い子どもたちにとってもスマートフォンやタブレットは身近な存在となってきました。子育てのシーンにおいても上手にスマートフォンが利用される一方で、早期の情報機器利用による子どもの発達への影響などを心配する声もささやかれるなど、悩みや心配ごとを抱えている保護者もいらっしゃるのではないでしょうか。

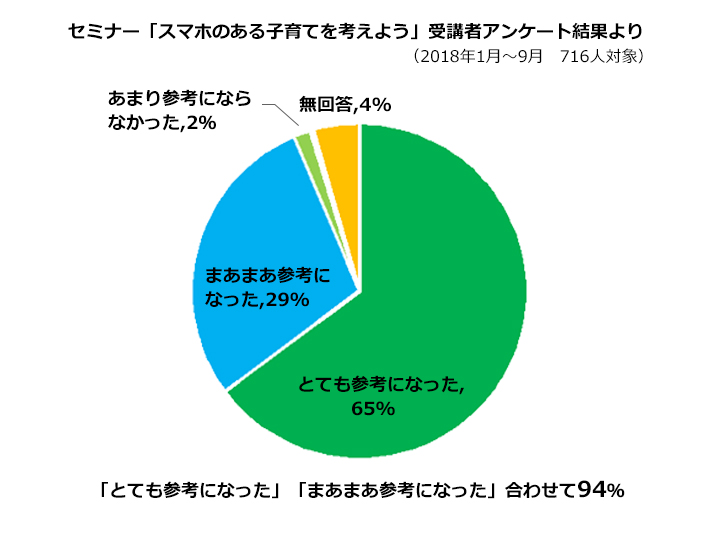

イーランチは「子どもにスマホは必要か、不要か」という二者択一を決めることなく、子育て中の保護者に寄り添い、「適切に利用する」ためにはどうしたらいいかを考え、安全利用のための心構えや家庭でのルールづくりの情報をお届けすることを目的として、セミナー『スマホのある子育てを考えよう』を企画しました。

時代が変わっても、乳幼児期が心や体の土台を育む大切な時期であることには変わりがありません。

それを忘れることなく、このセミナーが今の時代の親として子どもにどのように情報機器と関わらせたらいいのかを考える機会になれば幸いです。

セミナーのお問合せは、こちらからどうぞ。

![お気軽にお問い合わせください TEL:054-626-2100 [受付時間]平日9時~17時)お問い合わせフォームはこちらから](https://npoelunch.jp/wp-content/themes/elunch/images/contact_s.jpg)

![お気軽にお問い合わせください TEL:054-626-2100 [受付時間]平日9時~17時)お問い合わせフォームはこちらから](https://npoelunch.jp/wp-content/themes/elunch/images/contact_sp.png)